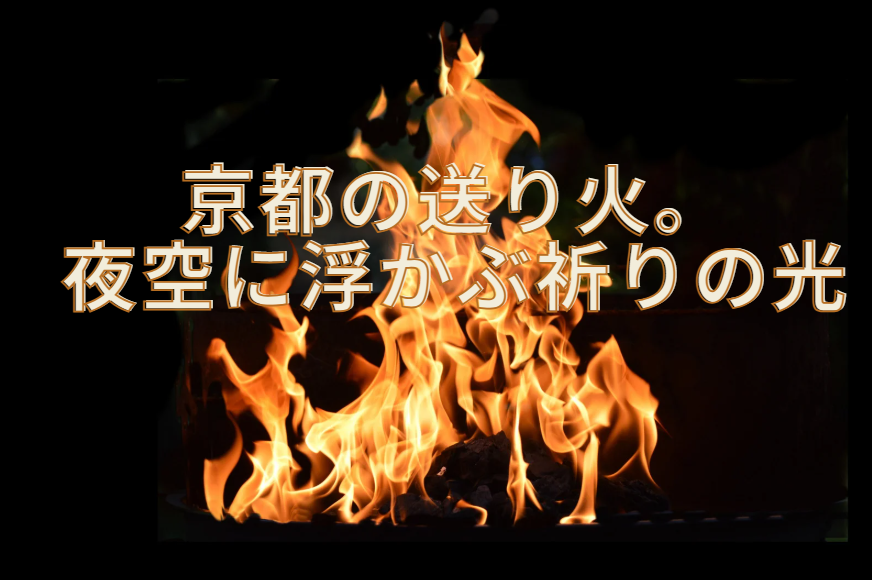

お盆の終わりに、ご先祖様の魂を見送るために焚かれる「送り火」。

全国各地にさまざまな形がありますが、京都で行われる「五山の送り火」は、その規模と美しさ、そして厳かな雰囲気で特別な存在です。

私が生まれ育った地域には、家の前で送り火を焚く風習はありませんでした。

だからこそ、初めてこの行事を知ったとき、夜空に浮かぶ巨大な文字の光に圧倒され、同時にその背景にある人々の想いに深く心を動かされました。

本日は「京都の送り火。夜空に浮かぶ祈りの光」というテーマで綴っていきます。

五山の送り火とは

京都の送り火は、毎年8月16日の夜に行われる精霊送りの行事です。

京都市を囲む5つの山に、それぞれ異なる形の火文字や絵が点火され、夏の夜空を彩ります。

五山とは以下の通りです。

- 大文字(東山如意ヶ嶽)

- 妙法(松ヶ崎西山と東山)

- 船形(西賀茂船山)

- 左大文字(大北山)

- 鳥居形(嵯峨曼荼羅山)

この順番で、夜8時から10分間隔で次々と火が灯されていきます。

約1時間ほどで全ての点火が終わりますが、その間、京都の街全体が光に包まれるような感覚を覚えます。

歴史的背景と意味

五山の送り火は、単なる観光行事ではなく、平安時代から続く神聖な儀式です。

もともとはお盆に迎えたご先祖様の魂を、冥土へ送り返すために行われていました。

- 「大文字」は仏教における宇宙の根本仏「大日如来」を表すとされ、すべての精霊を極楽浄土へ導く意味がある

- 「妙法」は日蓮宗の題目「南無妙法蓮華経」から取られ、仏法の加護を願う

- 「船形」は精霊を乗せて冥土へ送り届ける船を象徴

- 「左大文字」は「大文字」と対をなす意味を持ち、火を焚くことで魔除けの役割も果たす

- 「鳥居形」は神域の入口を表し、精霊を神のもとへと送る

こうしてそれぞれの送り火が異なる祈りを込めながら、同じ夜に一斉に行われます。

観覧スポットと雰囲気

有名な観覧スポットのひとつが、鴨川の河川敷です。

夕方になると浴衣姿の人々が集まり、川風に吹かれながら日没を待ちます。

川面にはオレンジ色の光が映り、遠くから祭囃子や虫の声が聞こえてきます。

第一の「大文字」が灯った瞬間、周囲から小さな歓声と拍手が上がります。

その後、妙法や船形が灯るたびに「あ、見えた!」と指差す声が飛び交い、観光客と地元の人が一緒になって夜空を見上げます。

鴨川以外にも、京都御苑や出町柳の橋の上、さらにはホテルの屋上から見られる場所もありますが、どの場所にも共通するのは「静かに見守る」空気です。

大声で騒ぐ人はほとんどおらず、自然と手を合わせる人の姿が目立ちます。

地元の人の想いと保存活動

五山の送り火は、地元の保存会や有志によって支えられています。

薪の準備は夏だけの作業ではなく、年間を通して山道の整備や火床の補修が行われます。

使用する薪は、神社でお焚き上げされた護摩木や奉納木で、一つひとつに願いが込められています。

近年は、送り火の意味を伝えるため、地元の小中学校で講話や見学会を開く取り組みも増えています。

「これは観光イベントではなく、ご先祖様への祈りの時間だ」という意識を、次の世代に受け継ぐ努力が続けられているのです。

環境・防火対策とマナー

現代の送り火は、環境保護や防火の観点からも慎重に運営されています。

火床は耐火煉瓦で囲まれ、火の粉が飛び散らないよう工夫されています。

また、観光客にはゴミ持ち帰りの呼びかけや立ち入り制限が徹底され、祈りの場としての静けさが守られています。

地元の人々は「送り火は見せ物ではない」という意識を強く持っています。

観光客であっても、その空気を共有できる人なら、この行事の本当の美しさと意味を深く感じ取ることができるでしょう。

観光で訪れる人へのアドバイス

送り火は一夜限りの行事なので、当日は混雑必至です。

観覧スポットは早めに確保し、飲み物や軽食を持参すると安心です。写真撮影は可能ですが、フラッシュは厳禁。また、スマホの画面を極力暗くして、周囲の鑑賞の邪魔にならないよう心がけましょう。

送り火を見た後は、そのまま鴨川沿いや祇園の夜を散策するのもおすすめです。

観光と祈りの両方を味わえるのは、この日ならではの魅力です。

送り火の炎は、単なる夏の夜の景色ではなく、千年以上続く「祈りのかたち」です。その灯りを見上げるたび、人と人とのつながりや、時代を超えて受け継がれてきた心の温度を感じずにはいられません。

まとめ

本日は「京都の送り火。夜空に浮かぶ祈りの光」というテーマで綴ってみました。

- 五山の送り火は、お盆の精霊送りとして平安時代から続く神聖な行事

- 大文字・妙法・船形・左大文字・鳥居形にはそれぞれ意味と祈りが込められている

- 鴨川や京都御苑など、静かに鑑賞できるスポットが多数

- 保存会の活動により、伝統と静けさが守られている

- 観光客もマナーを守ることで、この行事の本当の美しさに触れられる

送り火は、光の美しさだけでなく、その背後にある人々の想いや祈りを感じられる行事です。今年の夏、もし訪れる機会があれば、その一瞬一瞬を大切に見守ってほしいと思います。